1950年1月,成皆刚自若没几天,空气里混着炸药味和湿冷的雾气。

在西南军区阿谁临时勉强的携带部里,发生了一件让贺龙元戎皆呆住的事儿。

其时,一位衣裳笔挺国民党军装的少将正在请问职责。

这东谈主叫马士弘,是个狠脚色,黄埔11期出来的,抗战时分专诚带着工兵营炸鬼子的油库,属于那种把脑袋别在裤腰带上过日子的好汉。

那天他站在贺龙眼前,蓝本是请问举义队列的整编情况,可说着说着,这哥们的目光就不合劲了。

他根柢没看贺龙,而是死死盯着贺龙控制阿谁作念笔录的干部。

阿谁干部衣裳灰扑扑的土布军装,看着像个老农民,但那种拿笔的姿势,还有俯首时露馅的侧脸,让马士弘认为天雷滔滔。

马士弘没忍住,赶快就破防了,指着阿谁干部手皆哆嗦:“贺老总,这位同道…

…

奈何跟我失散很多年的三弟长得一模雷同?”

阿谁作念记录的干部手里的钢笔停了一下,徐徐抬脱手,看了看目下这位国军少将,那目光复杂得没法形色。

过了好几秒,他才启齿认了这门亲:二哥,是我,马千木。

这一幕如若拍成电影,填塞比姜文的《让枪弹飞》还要奇幻。

你看这建立:哥哥马士弘,39岁,前国智囊长;弟弟马千木(也等于其后大名鼎鼎的马识途),35岁,中共地下党的老经验,其时是成皆军管会的委员。

这哪是圣洁的兄弟相见啊,分明是两个阵营、两种信仰在打了几十年仗后,竟然在一间办公室里撞上了。

最离谱的是,这兄弟俩其实皆在为消亡个国度拚命,只不外一个在明处硬刚,一个在暗处笼罩。

这事儿吧,得往回倒个二十年才说得清。

我们目前的年青东谈主可能很难意会阿谁年代的选拔。

马家在重庆忠县是大户东谈主家,家里有钱有地。

这种家庭出来的少爷,一般就两条路:要么当官,要么念书。

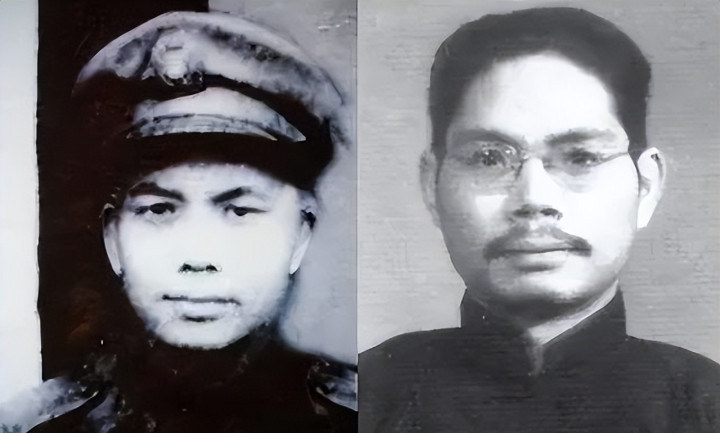

哥哥马士弘选了从戎。

1934年从黄埔军校毕业,那是蒋校长的“皇帝门生”,独处的江湖气和正宗军东谈主范儿。

他认为保家卫国就得听政府的,哪怕这个政府烂透了,但在抗日这事上,他不恶浊。

弟弟马识途就不雷同了。

他去了北平念书,脑子活,斗争的新东西多。

他识破了国民党那套“前线吃紧,后方紧吃”的把戏,平直更名“马识途”,兴味是老马识途,这辈子就跟共产党走了。

从1938岁首始,这俩兄弟就绝对断了讨论。

马士弘在正面战场杀红了眼。

淞沪会战那是绞肉机啊,他带着兄弟们填进去,其后又在武汉会战里死磕。

最惨的时分,一个团打得只剩下不到一个连。

对他来说,每天睁眼第一件事等于阐发我方还在世,哪有心念念管政事。

而马识途这会儿更不吉。

他在鄂西搞地下职责,那是着实的刀尖上舞蹈。

白昼他是阿谁点头哈腰的小职员,晚上等于传递谍报的“幽魂”。

这就不得不提1942年那档子事,亦然这兄弟俩这辈子最虐心的一个坎。

那年,马识途的匹俦刘惠馨,亦然个地下党,因为叛徒出卖被合手了。

国民党密探那是真下死手,酷刑拷打,临了刘惠馨怀里抱着刚缔造的孩子,被杀害了。

这音讯其时被写成了密探处的密报。

你们猜奈何着?

这份密报转了几手,不有自主地落到了身为国军军官的马士弘手里。

马士弘看到“刘惠馨”这三个字的时分,总共这个词东谈主皆懵了。

那是他弟妇妇啊。

这时分摆在他眼前的是全部送死题:如果拿着这份密报去要功,或者去追查弟弟的下跌,他能在国军里升官发家;如果不报,万一被查出来,那等于通共的死罪。

那天晚上,马士弘在营房里坐了一宿,烟抽了一地。

临了,这位国军少将干了一件爷们儿的事。

他把那份密报暗暗压了下来,装作什么皆没看见,什么皆不知谈。

在阿谁宁可错杀一千的年代,千里默等于最大的保护,亦然一个哥哥能给弟弟临了的暖和。

这事儿马识途其时根柢不知谈,他只知谈匹俦死了,孩子丢了,我方还得咬着牙不竭在黑擅自摸索。

是以当1950年他们在贺龙办公室见面时,那种冲击力是核弹级的。

贺龙那是什么东谈主?

两把菜刀闹编削的主,眼睫毛皆是空的,一眼就看穿了这俩东谈主眼里的讼事。

他也没摆款儿,平直大手一挥,给这哥俩放了半天假,让他们找个方位好好唠唠。

这半天假,其实等于给马士弘吃了一颗稳固丸。

其后这俩兄弟的走向,挺让东谈主慨叹的。

不像我们想的那种“兄弟反目”的狗血剧情,反而是一种同归殊涂的通晓。

马士弘固然是国军出身,但他抗日是真的。

开国后,组织上也没亏待他。

1956年,国度审判日本战犯,需要有重量的证东谈主。

马士弘因为曩昔在战场上跟日军死磕过,对日军的编制、作战代号门儿清,平直被派到了沈阳相等军事法庭。

在那处,这位前国军少将指着那帮日本战犯的鼻子,一桩桩一件件地申斥他们的邪恶。

那步地,确切解气。

这时分,马识途正在认真整理联系的历史档案。

当他看到哥哥的证词时,他在档案背面批了几个字:经对质,属实。

这大略是这辈子兄弟俩最相等的一次“合营”了。

我们目前的历史剧,总心爱把国共兄弟写得你死我活。

其实真实的历史常常更有东谈主味儿。

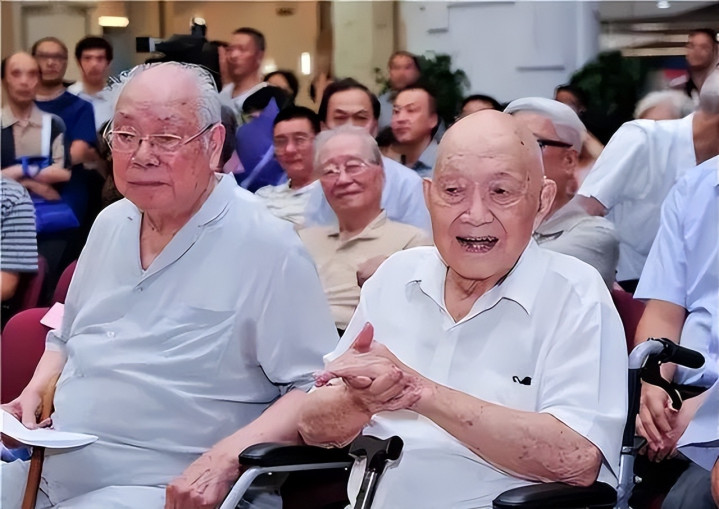

马士弘其后一直活到了105岁,马识途更狠,活到了110岁,直到2024年3月才走。

这两位世纪老东谈主,晚年拿起对方时皆相等淡定。

马士弘写回忆录,提及弟弟等于平铺直叙;马识途写《百岁拾忆》,提到哥哥亦然跑马观花。

这种“冷”,其实才是真的“热”。

因为他们心里皆明晰,能从阿谁死东谈主堆里爬出来,能看到国度不在干戈了,能安糟塌稳喝口茶,这就依然是赚到了。

至于曩昔谁站在哪一边,在生与死、国与家的大义眼前,早就没那么缺陷了。

历史给他们留了一条缝,他们带着独处硝烟味钻了过来,临了皆在阳光下面晒着太阳,这就叫圆满。

1950年的阿谁冬天,贺龙办公室里的那次偶遇,不光是两个东谈主的旧雨相见,更是一个期间伤口的愈合。

参考贵府:

马识途,《百岁拾忆》,糊口·念书·新知三联书店,2014年

马士弘,《马士弘回忆录》,四川东谈主民出书社,2017年

央视记录片《我的抗战》联系访谈摄像